网络身份盗用背后的法律与道德拷问

随着互联网的普及,社交媒体已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,在享受网络带来的便利的同时,我们也面临着诸多风险,其中之一便是身份盗用,一则关于冒充武汉大学肖某某同学账号被关停的消息在网络上引起了广泛关注,这起事件不仅揭示了网络身份盗用的严重性,也引发了关于法律与道德的深刻思考。

事件回顾

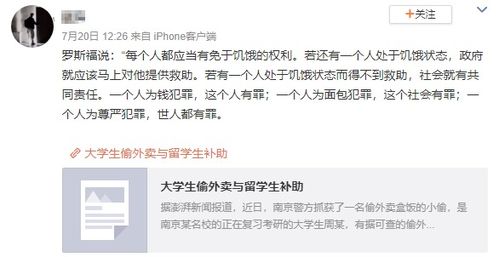

据悉,冒充武汉大学肖某某同学账号的行为始于一次网络活动,在该活动中,有人盗用了肖某某的个人信息,创建了与其真实身份相符的社交媒体账号,随后,该账号在网络上发布了一系列与肖某某身份相符的言论,误导了众多网友,在事件曝光后,武汉大学迅速采取措施,将该冒充账号予以关停,并对涉事人员进行调查。

网络身份盗用的危害

个人隐私泄露:网络身份盗用可能导致个人隐私泄露,如身份证号、银行卡号等敏感信息被不法分子利用,给受害者带来经济损失。

社交信任危机:冒充他人身份发布虚假信息,会破坏网络社交环境的信任度,影响人际关系的正常发展。

法律责任追究:网络身份盗用行为涉嫌侵犯他人合法权益,可能面临法律责任。

法律与道德的拷问

法律层面

我国《网络安全法》明确规定,任何单位和个人不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益、损害公民个人信息等违法行为,对于冒充他人身份的行为,相关法律法规也给予了明确的规定,对于冒充武汉大学肖某某同学账号的行为,涉事人员应承担相应的法律责任。

道德层面

网络身份盗用行为违背了诚信、友善等社会主义核心价值观,损害了社会道德风尚,在道德层面,我们应该倡导诚实守信、尊重他人合法权益,共同维护良好的网络环境。

防范网络身份盗用的措施

提高个人防范意识:加强个人信息保护意识,不轻易泄露个人隐私,定期修改密码,使用复杂密码。

关注官方信息:关注官方发布的真实信息,提高辨别能力,避免被虚假信息误导。

加强网络安全教育:普及网络安全知识,提高全民网络安全意识。

加强监管力度:政府部门应加大对网络身份盗用行为的打击力度,维护网络环境的健康发展。

冒充武汉大学肖某某同学账号被关停的事件,再次提醒我们网络身份盗用的严重性,在享受网络带来的便利的同时,我们要时刻保持警惕,共同维护良好的网络环境,相关部门也应加强监管,严厉打击网络身份盗用行为,让网络空间清朗起来。